ヒトの肩に関する機能解剖の研究は、昨今問わず、盛んに行われてきました。

しかし、その殆どはヒトを中心に捉えた研究であり、他種との比較解剖学や、系統発生学的に行われた研究は多くはありません。

今回は、ヒトの上腕骨の後捻角の特徴から、系統発生学的に進化の変遷を追跡していこうと思います。

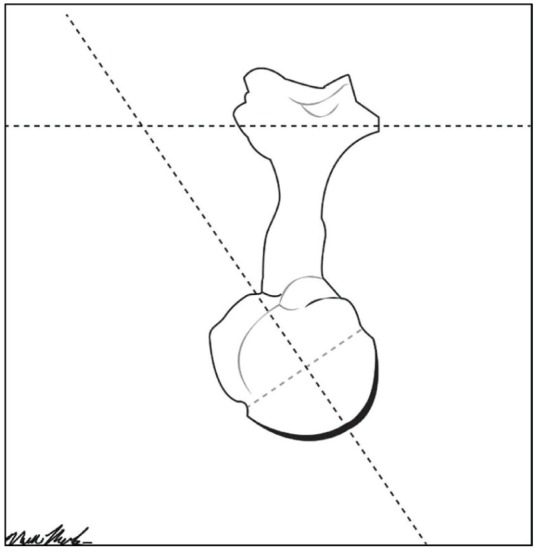

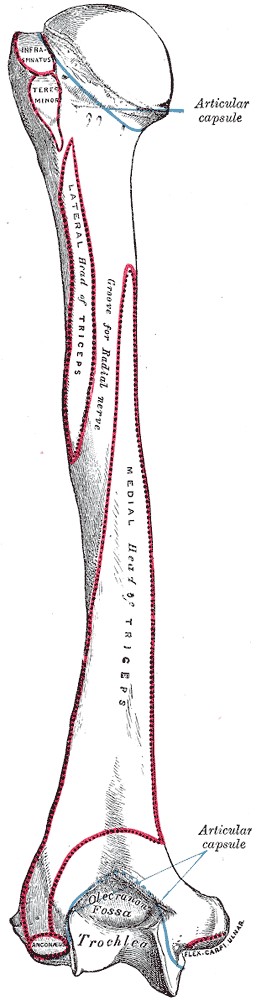

まず、ヒトの上腕骨の形態を眺めてみましょう。

上腕骨頭が肘の関節軸に対して後ろに捻じれていますが、これを後捻角といいます。

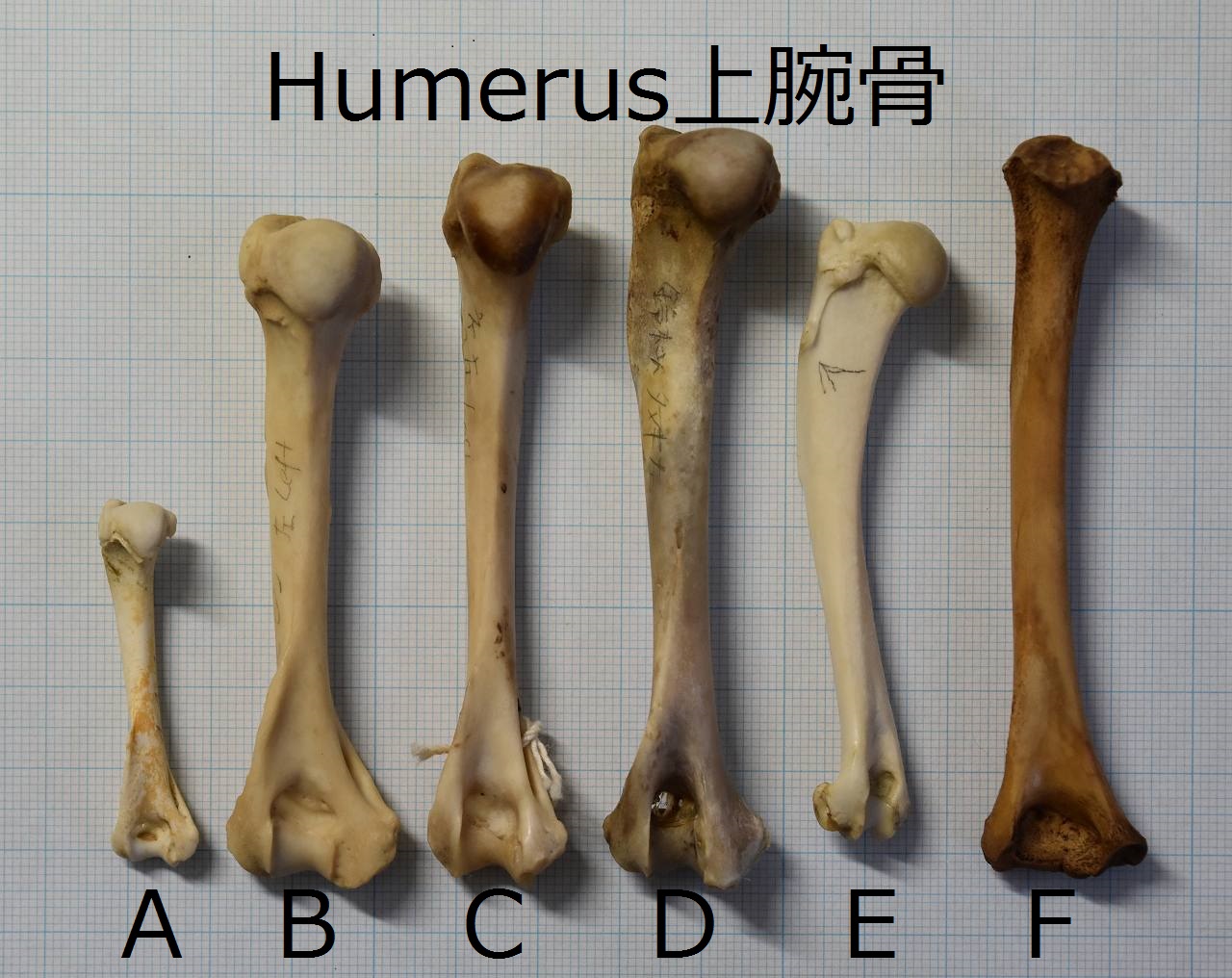

次に、他の哺乳類の上腕骨を眺めてみましょう。

A:マングース B:ハクビシン C:ネコ D:タヌキ E:ノウサギ F:ニホンザル

http://tanzawapithecus.blogspot.com/2016/09/mysterious-supracondylar-foramen-of.html より

他の哺乳類では、ヒトのような後ろ捻れが殆どないことに気付きます。

四足歩行の哺乳類は、肩甲骨が矢状面近くに位置し、肩の動きも基本的には肩甲平面上で行われています。

次の写真は、国立博物館に保存されている二ホンオオカミの骨標本です。

二ホンオオカミの肩甲骨と上腕骨の位置関係をヒトのそれと比較してみましょう。

四足歩行の哺乳類は、だいたい二ホンオオカミと同じような肩関節を持っています。

ヒトの祖先は、数百万年前に直立二足歩行を獲得としたとされていますが、直立に伴い肩甲骨が前額面から30度に位置するようになりました。

簡単に表現すれば、肩甲骨が横から後ろに下がったことになります。

そうなると、四足歩行哺乳類の肩の形態のままでは、腕を外を向くことになります。

しかし、その形態では、手を口まで運ぶのは困難になり、捕食動作も困難になります。

私の考えでは、前腕の回内と上腕骨の後捻を獲得していくことで、捕食動作を可能にしていったのです。

一方で、ヒトは肩の自由度を拡大させましたが、上肢の回内・内旋動作により、肩関節は脆弱化していったと考えています。

上腕骨の内捻じれは、いわゆるインピンジメント症候群を引き起こしやすくなります。

ヒトの肩は、機能障害や脱臼を引き起こしやすい構造を持つことになってしまったのです。

肩の後捻角は、成人で平均30度であり、上腕骨頭の骨軸と肘関節の機能軸との差で計測されます。

他の哺乳類の捻じれのない上腕骨をこれに当てはめると、後捻角は90度になります。

私が最初に、ヒトを中心とした解剖学と表現した理由は、ここにあります。

系統発生学的に考えれば、後捻角ではなくて、前捻角と表現されるべきです。

ヒトの解剖学の基本的なルールが確立されたのは、おそらく数百年前であったと考えると、ヒトを中心に考えられていたことは想像に難くありません。

昔のルールを踏襲してきたために、この後捻角が意味するところが誤解されてきました。

正確に表現すると、肘は外から内に捻じれてきたのです。

上腕骨の形態や橈骨神経溝の走行からも、その内捻じれを推測できます。

ヒトを中心に考えるということは、ヒトの体を完成体と捉えてしまう間違いを招きます。

ヒトの祖先は直立二足歩行を獲得することにより、肩に関しては無理な動きを強いられてきたのです。

そのために、ヒトの肩は自由度を拡大させた代償として、その安定性を失ったのです。

ナチュラリゼーションにおける肩甲骨のターンアウトは、系統発生を遡ることにより、肩の安定性を再獲得させる意味があります。

参考文献

(1) Wikipedia,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humerus_ant.jpg2019,17,April accessed.

(2) 「福田史夫の世界」,http://tanzawapithecus.blogspot.com/2016/09/mysterious-supracondylar-foramen-of.html2019,17,April accessed.

(3) 縄文柴犬の『そら姫様』&飼い主の独り言,https://blogs.yahoo.co.jp/j0715jp/9195759.html2019,17,April accessed.

(4) Greenberg EM et al.2015.The Development of Humeral Retrotorsion and Its Relationship to Throwing Sports.Sports Health.

(5) Wikipedia,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray208.png2019,17,April accessed.